領事認証・アポスティーユを求められる市町村役場発行証明書類

市町村役場で発行されるもの!

市町村役場で発行されるものは公文書です。公印確認でもアポスティーユでも直接外務省にて手続きできます。ただし、翻訳文と一緒に手続きする場合は公証役場での認証が必要となります。尚、台湾領事認証の場合は公文書の原本と翻訳文を重ねての公証人認証されたものは受け付けてもらえません。

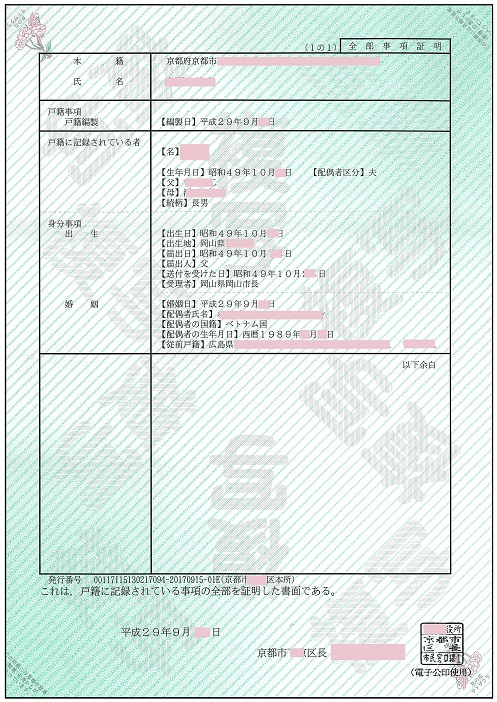

戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本

戸籍とは国民各個人の身分関係を公にした公文書で、その原本の全部をそのまま転写したのが戸籍謄本。戸籍抄本は請求者の指定した部分だけを転写したもの。除籍謄本は死亡などで戸籍から氏名を除いたことを証明するもの。

公文書ですので公証人認証は必要なく外務省での公印確認、アポスティーユ取得ができます。

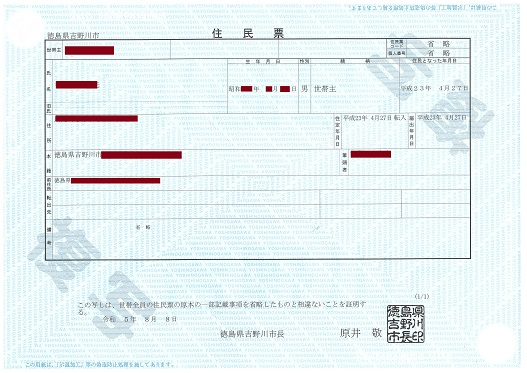

住民票

個人単位の住民の氏名や出生年月日、性別、世帯主との関係、住所などの事項を記載したもの。

公文書ですので公証人認証は必要なく外務省での公印確認、アポスティーユ取得ができます。

婚姻届受理証明書、出生届受理証明書、死亡届受理証明書、離婚届受理証明書

戸籍の届出を受理したことの証明書です。戸籍の届出を提出した市区町村に請求することができます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。

公文書ですので公証人認証は必要なく外務省での公印確認、アポスティーユ取得ができます。

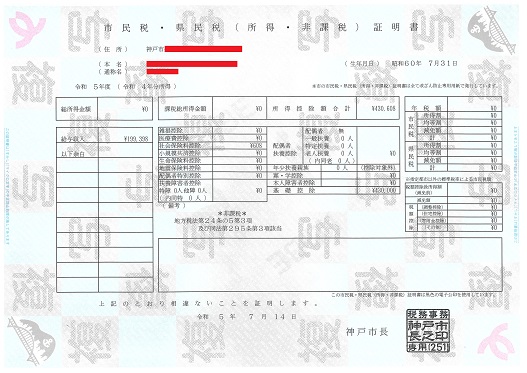

課税証明書、非課税証明書、納税証明書

課税証明書は住民税額を証明するための書類で、そこから転じて所得の証明などに利用される書類です。納税証明書は住民税を収めたことの証明するための書類です。

公文書ですので公証人認証は必要なく外務省での公印確認、アポスティーユ取得ができます。

印鑑証明書

市の住民基本台帳に記録されている人が印鑑の登録を受け、印影(捺印された印の跡)が、印鑑(実印)と同様であることを証明する

書類。ただし、15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。

公文書ですので公証人認証は必要なく外務省での公印確認、アポスティーユ取得ができます。

市町村役場発行証明書領事認証・アポスティーユ取得事例

- 印鑑証明書のアポスティーユ取得手続き

兵庫県の精密機械メーカーのJ社の取締役の一部は韓国の子会社の取締役も兼任しています。韓国子会社の役員会に出席できない取締役は議長に一任するとの委任状の他、委任状押印の印鑑証明書の提出を求められています。この委任状と印鑑証明書には日本国外務省のアポスティーユを付すことも必要とのことでした。J社の担当者は委任状を作成し、取締役個人の実印を押印してもらいました。また、取締役住所地役場で印鑑証明書の発行を受け、委任状には公証人役場での認証と法務局での公証人押印証明を付してもらいました。そして、委任状とともに、印鑑証明書を外務省に提出し、アポスティーユを付してもらいました。

- 婚姻届受理証明書のアポスティーユ取得手続き

中国在住の中国人女性と結婚することになったBさんは中国送られた書類を持って、住所地役所に婚姻届をしました。そして、婚姻届受理証明書の発行を受けました。その婚姻届受理証明書を外務省に提出しアポスティーユを付してもらい、中国のお相手にEMSで発送しました。書類を受け取った中国人お相手は公安局派出処に証明書を提出し、自身の婚姻状況を「未婚」から「既婚」に変更する手続きをしました。

- 家族滞在ビザのための戸籍謄本認証取得手続き

台湾で日系企業に勤めるZさんは、日本で暮らす妻子を台湾に呼び寄せて一緒に暮らすことにしました。家族居住ビザを取得するためには戸籍謄本に台湾領事の認証を付けて管轄移民局に提出することが必要とのことでした。Zさんの勤務する会社の日本本社総務課担当者はZさんの本籍地の富山県の市役所から戸籍謄本を発行してもらいました。その戸籍謄本を台北駐大阪経済文化弁事処に持ち込み、台湾領事認証を付してもらいました。Zさんは総務課担当者から送られきた領事認証済み戸籍謄本を管轄移民局に提出したところ、Zさんの妻子の家族居住ビザが許可されました。